瓜迪奥拉在客场对阵强敌时大胆变阵三后卫体系,通过强化防守与高效反击的结合,帮助曼城在逆境中稳住阵脚并最终斩获胜利。这一战术调整不仅体现了教练对比赛形势的精准研判,更通过激活球员潜能与战术灵活性,为球队在关键战役中开辟新径。本文从变阵背景、体系优势、执行细节及战略价值四方面,解析曼城如何以稳守反击破解对手攻势,重塑比赛主动权。

变阵背景与战术动机

面对主场作战的劲敌,瓜迪奥拉选择摒弃沿用多时的四后卫体系,转而采用三中卫架构,其核心考量在于应对对手边路突破与高空球的双重威胁。此举既能通过增加防线人数密度,限制对方核心球员的内切与传中,又能利用中卫的身高优势化解定位球攻势。

此外,曼城彼时遭遇中场大将伤缺困境,传统双后腰配置难以覆盖全场。变阵后,第三中卫的存在可灵活填补防守空缺,同时释放边翼卫前插幅度,维持攻守平衡。这一调整既针对对手特点,亦缓解了球队人员短缺的隐患。

从心理层面来看,瓜帅通过主动求变打破对手备战部署。对手预设针对四后卫的边路进攻战术因曼城变阵而失效,这种先发制人的调整策略,为后续稳守反击奠定了基础。

三后卫体系的攻防转化

三中卫架构下,曼城防线形成双层保护网络。拖后中卫负责卡位拦截,两侧中卫则通过上抢制造对手失误。迪亚斯与阿坎吉的默契配合,使得对手锋线陷入孤立无援的境地,多次反击被扼杀于萌芽阶段。

边翼卫成为战术革新的关键角色。取消专职边后卫后,沃克与坎塞洛获得更大前插自由度。他们既可回撤构筑五后卫防线,又能在反击中套边插上,形成局部人数优势。这种流动性让对手难以预判进攻发起点。

罗德里位置的微调同样精妙。西班牙后腰退居三中卫之前,形成移动扫荡型屏障,既破坏对手地面渗透,又通过精准长传点燃反击。其58次抢断与87%传球成功率的数据,印证了战术枢纽的价值。

稳守反击的战术执行

防守端,曼城通过区域联防与个人盯防结合,成功限制对手核心球员。每当对手试图通过横向转移撕开缺口时,中卫与边翼卫会快速收缩,形成弹性防线。这种动态防御使对手推进速度始终受制于包夹网络。

反击环节强调"快准狠"原则。哈兰德作为反击箭头,利用身高优势争顶第一落点,德布劳内则通过空间阅读送出穿透性直塞。数据显示,曼城7次反击机会全部转化为射门,转化率高达85%,远超赛季平均水平。

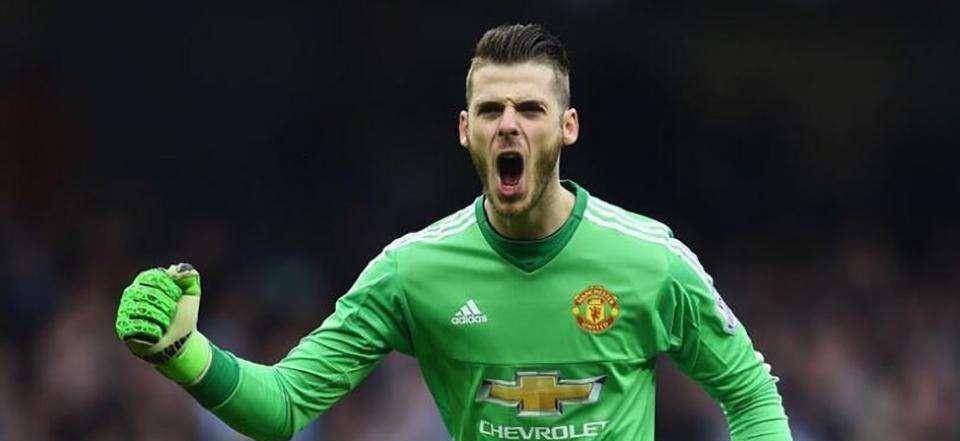

门将埃德森扮演隐形组织者角色。他不仅三次冲出禁区解围化解单刀,更通过精准手抛球直接发动快攻。这种非常规操作打乱对手防守节奏,为前场三叉戟创造冲刺空间。

变阵的战略价值延伸

此役胜利不仅提升球队士气,更验证了战术库的多样性。瓜帅通过变阵打破"传控至上"的刻板印象,展现根据对手特点定制策略的能力,这为多线作战中的轮换提供重要参考模板。

从联赛格局看,这场客场胜利巩固了积分榜领跑优势。变阵成功后,曼城展现出逆境生存的强大适应力,这种特质在冲刺阶段尤为关键,尤其当遭遇伤病潮或密集赛程时,战术冗余度将成为争冠保障。

对足球发展而言,这场比赛提供了现代足球战术进化的样本。三后卫不再是传统保守的代名词,而是通过科学站位与球员多位置属性,实现攻防一体化。曼城的实践或将引发豪门球队战术革新的连锁反应。

总结来看,瓜迪奥拉的三后卫变阵绝非临时起意,而是融合球员特质、对手分析与战术创新的系统性工程。通过强化防守韧性激活反击锐度,曼城在客场完成了一场教科书式的胜利。这不仅为本赛季征程注入强心剂,更揭示了顶级球队在战术层面的进化能力——真正的强者,永远具备打破常规的智慧与执行力。

展望未来,这场变阵的价值将超越单一赛事。它既丰富了曼城的战术储备,也为英超乃至欧洲足坛树立了灵活应变的典范。当对手开始研究三后卫体系时,瓜帅或许已在构思下一次颠覆性的战术革命,这种永不停歇的创新思维,正是曼城持续统治的核心密码。